Au Canada, des travailleurs algériens exploités racontent un parcours semé d’abus, entre promesses brisées, permis de travail détournés et pressions psychologiques. Recrutés via des agences de placement sans scrupules, ils dénoncent un système qui les a piégés dans la précarité, sans recours ni protection face aux dérives de l’immigration économique.

Ils sont venus avec un rêve en tête, souvent porté par des proches ou relayé par les réseaux : celui d’un avenir meilleur au Canada. Un pays que l’on imagine protecteur, organisé, à l’écoute des plus vulnérables. Mais pour une partie de ces hommes, en particulier plusieurs travailleurs algériens, ce rêve s’est vite transformé en cauchemar.

Sur le terrain, les récits se recoupent. L’histoire de ces travailleurs immigrés illustre une mécanique bien rodée, où la fragilité des individus devient une opportunité pour certains acteurs économiques. Ce sont les détails, les silences prolongés, les regards fuyants et les voix fatiguées qui racontent le mieux la désillusion. Ils décrivent un engrenage dans lequel chaque étape, pourtant encadrée par la loi, a été contournée. Une réalité brutale que plusieurs ex-employés de l’agence Iris ont décidé de ne plus se taire.

Travailleurs algériens exploités dans les agences de placement

Le cas de l’agence Iris, basée à LaSalle, à Montréal, a révélé au grand jour un modèle d’exploitation silencieuse mais efficace. Officiellement, l’entreprise agissait comme intermédiaire entre des entreprises en pénurie de main-d’œuvre et des travailleurs étrangers. Dans les faits, elle utilisait des permis de travail fermés pour « louer » sa main-d’œuvre à d’autres employeurs, une pratique pourtant interdite au Québec.

La faille ? Un flou juridique entretenu par le manque de surveillance et les lacunes administratives. Ce type de permis, censé protéger les employés en les liant à un employeur spécifique et à un poste déterminé, est détourné de son objectif. Résultat : les travailleurs n’ont pas leur mot à dire sur leurs affectations, et se retrouvent souvent dans des postes très différents de ceux promis initialement.

Le travail temporaire au Canada, censé être encadré par le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme de mobilité internationale (PMI), interdit formellement aux employeurs de faire payer des frais de recrutement. Pourtant, plusieurs témoignages révèlent le contraire. Des sommes allant jusqu’à 1 250 \$ en argent comptant ont été exigées de la part des travailleurs, sans contrat écrit ni preuve officielle.

Des parcours minés par les promesses brisées

Parmi les voix qui s’élèvent, celles de Patrick, originaire du Cameroun, et Fouad, arrivé d’Algérie, sont emblématiques. Tous deux racontent les mêmes espoirs déçus, les mêmes sacrifices rendus vains. Patrick, après avoir payé pour obtenir un permis, se retrouve affecté à un poste dans une résidence pour personnes âgées, à des centaines de kilomètres de Montréal, alors que son permis mentionne un tout autre emploi.

Les abus sont multiples : salaires impayés, horaires irréguliers, fiches de paie absentes, et des retenues inexpliquées. Pour ces hommes, chaque mois de travail devenait une épreuve mentale et financière. « J’ai été payé la moitié du salaire à plusieurs reprises », raconte Patrick. À la peur de perdre leur emploi s’ajoute celle, bien plus profonde, de perdre leur statut légal.

Fouad, de son côté, pensait que son expérience dans l’industrie pétrolière allait lui permettre de trouver rapidement un emploi. Mais après avoir payé les frais exigés par l’agence, il attend des mois sans recevoir la moindre proposition. Lorsque du travail arrive enfin, ce n’est qu’une mission de deux jours, non rémunérée. « On m’a encore menti », dit-il avec amertume.

Permis de travail fermé et dérives du système d’immigration

Le système des permis fermés est au cœur du problème. Il crée une dépendance complète du travailleur envers un seul employeur, ou en l’occurrence, une seule agence. Toute dénonciation ou refus de mission peut mener à une rupture de contrat, et donc à une perte de statut. Cette dépendance est ce que plusieurs organisations, dont l’ONU, qualifient de porte ouverte à l’exploitation moderne.

En 2023, le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage a recommandé l’abolition des permis fermés au Canada, y voyant un vecteur d’exploitation humaine. Pourtant, malgré les avertissements, la législation n’a pas été modifiée. Les conséquences humaines sont pourtant documentées : stress chronique, dépression, ulcères, troubles du sommeil.

Les agences comme Iris exploitent également les ambiguïtés entre les niveaux de juridiction. Les règlements provinciaux interdisent certaines pratiques, mais les traités internationaux sur la libre circulation de la main-d’œuvre offrent des marges d’interprétation. Une zone grise dans laquelle certaines entreprises s’engouffrent.

Immigration économique et réalité de terrain

Le paradoxe est criant : le Canada affiche une politique d’accueil ouverte, mais les outils mis en place manquent parfois cruellement de contrôle. Des travailleurs sont recrutés pour des postes essentiels, souvent dans des secteurs en tension comme les soins aux aînés, la construction ou la transformation alimentaire. Pourtant, une fois sur place, ces personnes n’ont aucun pouvoir de négociation.

Dans le cas de Patrick, son isolement à Rivière-du-Loup, loin de tout soutien, a rapidement viré au calvaire. Sans accès à des recours immédiats et avec une peur constante d’être expulsé, il accepte des conditions de travail qui ne respectent aucune norme. Lorsque sa santé se dégrade, un médecin lui révèle que ses symptômes sont dus au stress. Ce n’est qu’à ce moment qu’il découvre l’ampleur de l’irrégularité de sa situation.

Fouad, quant à lui, vivait sur ses économies et dépendait de l’aide alimentaire. À aucun moment il ne pense que sa situation puisse être considérée comme une violation de ses droits. Ce n’est qu’en rencontrant le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) qu’il prend conscience des recours possibles.

Aide juridique et soutien communautaire

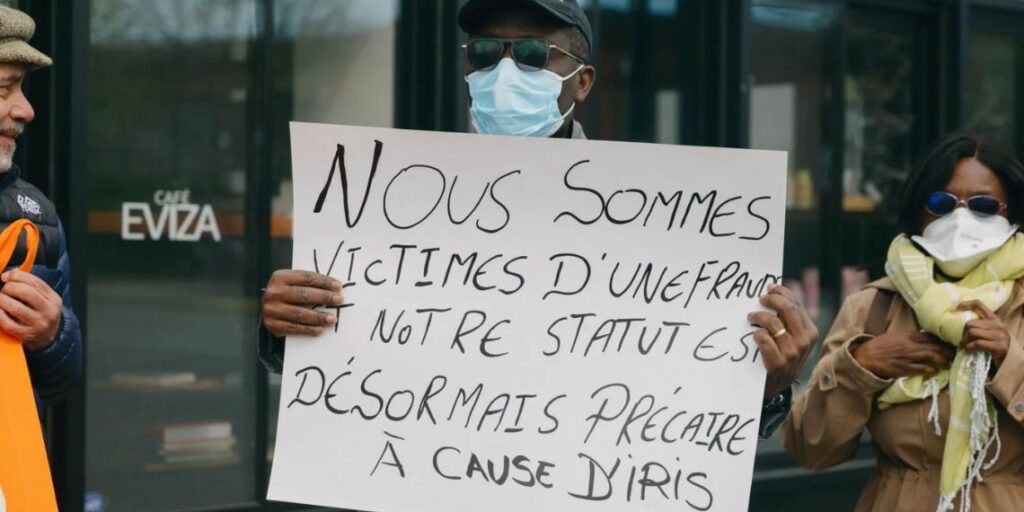

Des organismes comme le CTTI jouent un rôle crucial dans ce type de dossier. Ils offrent un accompagnement juridique, une assistance psychologique et, surtout, une voix collective à ceux qui sont souvent isolés. À Montréal, plusieurs anciens travailleurs se sont regroupés pour manifester devant les anciens bureaux de l’agence Iris.

Cette solidarité permet aussi de documenter les pratiques abusives. Environ 20 travailleurs ont déposé une plainte à la CNESST, certains depuis plus d’un an. Ce n’est qu’après la médiatisation du cas par la presse locale que l’organisme a suspendu le permis de l’agence. Une décision tardive mais essentielle.

La CNESST réclame aujourd’hui près de 100 000 \$ à l’agence Iris pour salaires impayés. Une action saluée par les organisations, mais jugée insuffisante. Car si le permis de placement a été retiré, les victimes, elles, restent sans statut ou dans une situation administrative bloquée.

Entreprises clientes et responsabilités partagées

La loi québécoise prévoit que les entreprises qui emploient, même indirectement, des travailleurs par l’intermédiaire d’une agence sont solidairement responsables des conditions de travail. Pourtant, plusieurs établissements ayant collaboré avec Iris affirment avoir agi de bonne foi.

La Résidence Reine-Antier, par exemple, dit avoir réglé toutes les sommes dues à l’agence et ignoré les pratiques internes de celle-ci. Une posture qui interroge, car la législation impose aux entreprises une obligation de vigilance. Le manque de transparence entre agences et clients alimente cette confusion.

Mais les faits sont là : des dizaines de travailleurs ont été exploités sous couvert de légalité apparente. Le cas Iris n’est pas isolé. D’autres agences font l’objet d’enquêtes, et les témoignages continuent d’affluer.

Quel avenir pour les victimes

Pour Patrick et Fouad, la priorité reste de régulariser leur statut. Mais sans contrat, sans fiches de paie, et parfois même sans adresse fixe, le chemin est semé d’embûches. L’un vit chez sa sœur à Laval, l’autre en colocation précaire. Tous deux doivent encore prouver qu’ils ont été victimes pour espérer obtenir un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables.

Ce type de permis, bien qu’existant, reste limité dans le temps et difficile à renouveler. Il ne garantit pas un emploi durable ni une stabilité à long terme. De plus, depuis 2024, le gouvernement a suspendu la délivrance de nouveaux permis pour les emplois à bas salaire. Une décision qui, selon certains groupes de défense, pénalise surtout ceux qui sont déjà sur le territoire et tentent de reconstruire leur vie.

Dans l’ombre de ces démarches, il y a des familles. Des conjoints, des enfants, restés au pays, attendant des nouvelles, des transferts d’argent ou des papiers d’immigration. À l’image de la femme de Patrick