Depuis le gel des expulsions début 2025, les sans-papiers algériens en France vivent dans une attente interminable. Entre chiffres alarmants, prisons saturées et désinformation, ils sont les otages d’un bras de fer diplomatique qui les dépasse.

La France et l’Algérie entretiennent une histoire migratoire singulière, faite de flux constants, de liens familiaux, mais aussi de tensions politiques. En 2025, cette relation se cristallise autour d’un sujet brûlant, les sans-papiers algériens.

Bien que régulièrement interpellés par la police française, ils sont rarement expulsés vers leur pays d’origine. La raison ? L’absence de laissez-passer consulaires délivrés par Alger, documents indispensables pour qu’une expulsion soit légalement exécutable. Résultat, des milliers de personnes vivent dans l’ombre, piégées dans un no man’s land administratif et social.

Sans-papiers algériens en France, une année 2025 sans expulsions

Depuis janvier, aucun Algérien en situation irrégulière n’a été expulsé de France. Une première, qui ne résulte pas d’un changement de loi, mais d’un blocage diplomatique? Alger refuse de délivrer les laissez-passer consulaires indispensables aux expulsions. Sans ce document, la France ne peut exécuter les décisions de justice.

Ce gel a créé une zone grise, les sans-papiers sont interpellés, parfois placés en centre de rétention, mais la procédure s’arrête là. Le résultat, des milliers de vies figées, sans perspective d’intégration ni de retour.

Les chiffres derrière l’impasse

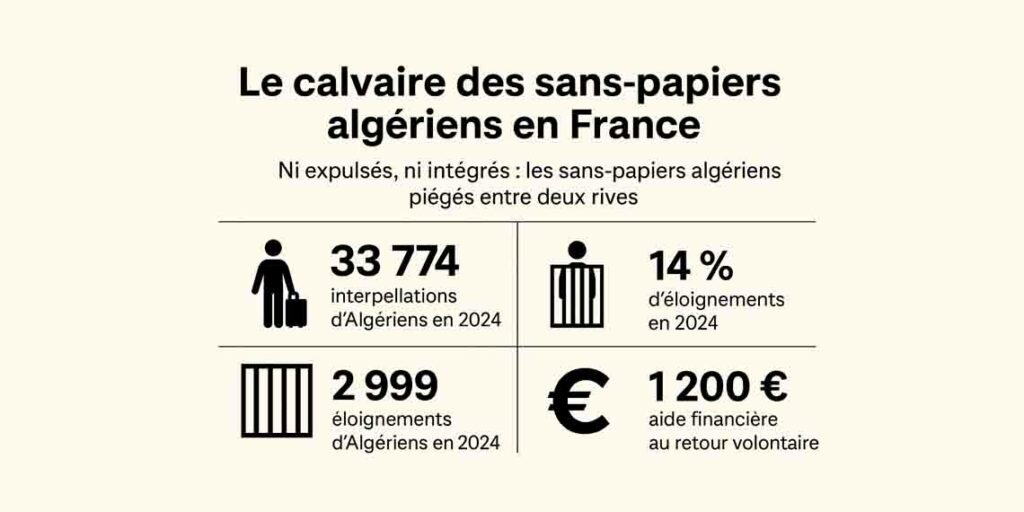

Derrière les chiffres froids, une réalité crue, en 2024, des milliers d’Algériens ont été arrêtés dans les rues de France. La plupart n’ont pas été expulsés. Ils continuent de vivre, fantômes administratifs, entre les murs d’usines clandestines et les chambres de fortune. Outre les grands discours, les statistiques révèlent l’ampleur de la fracture :

- En 2023, on comptait 31 858 interpellations, pour seulement 2 562 expulsions effectives d’Algériens.

- En 2024, les interpellations sont montées à 33 774, soit 23 % du total national. Pourtant, seuls 2 999 éloignements ont été exécutés, à peine 14 % des cas recensés.

Ces données confirment un paradoxe, les Algériens figurent parmi les étrangers les plus interpellés en France, mais sont aussi ceux qui échappent le plus souvent à l’expulsion, faute de coopération diplomatique.

Les prisons comme terrain de négociation

Face au blocage, Paris a choisi de tester une autre voie, le « retour volontaire ». Dans certaines maisons d’arrêt surpeuplées, les détenus algériens se voient proposer un marché, la liberté contre un billet retour et une aide plafonnée à 1 200 euros.

Mais cette stratégie, loin de convaincre, nourrit la méfiance. Car dans la rumeur publique, cette aide est gonflée, amplifiée, transformée en mirage, certains réseaux sociaux parlent de primes de 7 000 euros, de promesses de logement ou de régularisation express. Rien de tout cela n’existe. Ce décalage entre la loi et la rumeur entretient une atmosphère de défiance.

Survivre dans l’ombre

Pour les sans-papiers, la vie quotidienne ressemble à une survie en clair-obscur. Travail dissimulé, logements précaires, peur constante d’un contrôle, chaque journée est une course d’équilibriste. « Ni expulsés, ni régularisés », ils évoluent dans un entre-deux insupportable, invisibles pour la société et absents des statistiques officielles du marché du travail.

Beaucoup refusent le retour volontaire, malgré la misère. Non par obstination, mais parce que l’Algérie n’apparaît plus comme une terre de refuge. Revenir, c’est admettre l’échec, et parfois retrouver une pauvreté qu’on avait tenté de fuir.

Le bras de fer Paris-Alger

Cette situation n’est pas seulement humanitaire, elle est éminemment politique. La France accuse l’Algérie de bloquer volontairement les expulsions, Alger dénonce les humiliations subies par ses ressortissants et revendique son droit de regard sur chaque dossier.

Entre rancunes historiques et calculs diplomatiques, le dialogue piétine. Et au milieu, ce sont les sans-papiers qui paient le prix fort, condamnés à vivre dans une impasse qui n’a rien de volontaire.

La crise des sans-papiers algériens en 2025 révèle plus qu’un simple problème administratif. Elle met en lumière une fracture profonde entre deux rives, où l’humain disparaît derrière le jeu diplomatique.

Ni expulsés, ni intégrés, ces hommes et femmes survivent dans l’ombre, prisonniers d’un conflit qui les dépasse. Tant que Paris et Alger ne trouveront pas un terrain d’entente, leur calvaire restera le miroir d’une Méditerranée fracturée.